パパナース

パパナース今回はフィジカルアセスメントの後編です。

二次評価【解剖学的評価】になります。

一次評価では生理学的な評価を行いました。

二次では、一次で異常だった項目がなぜ異常なのかということを考えていきます。

例えば、一次では呼吸が異常だった。

二次では胸部を観察してみたら気胸が疑われた。

そのため気胸による呼吸の異常だったと考えていきます。

病棟勤務7年後、救急・外来業務を経験・DMAT隊員

看護師経験15年です。

得意分野:カテ看護・災害看護・マネジメント

放射線科看護・内視鏡看護

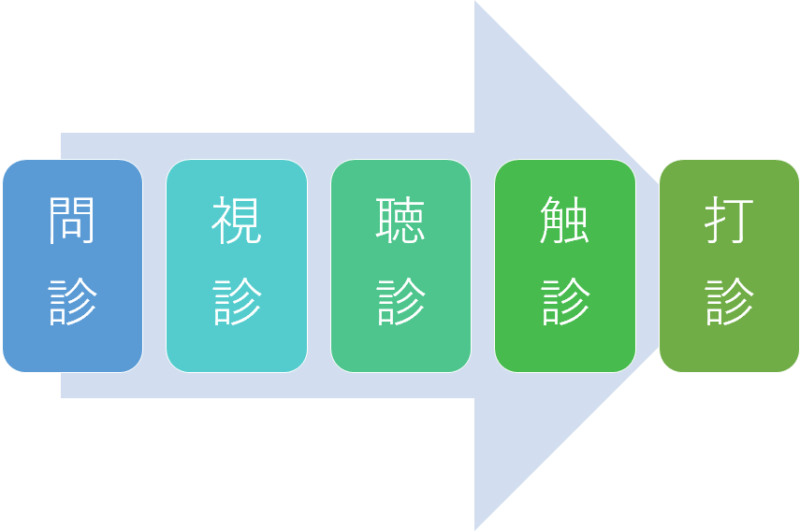

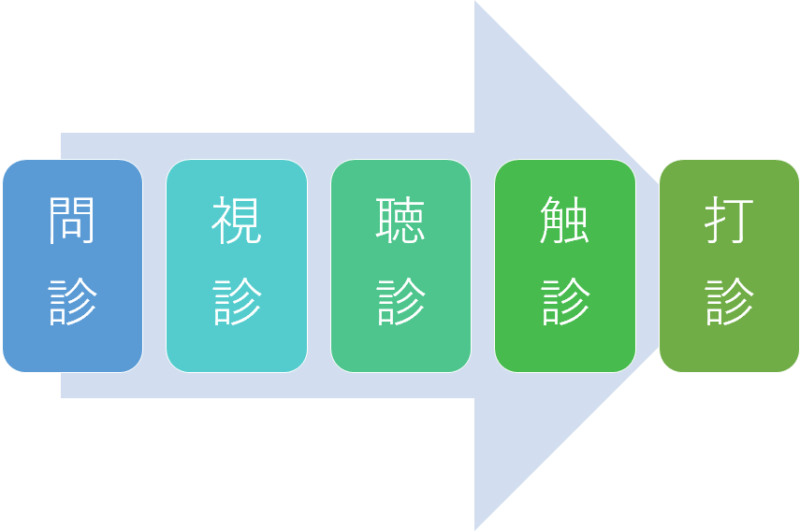

大前提として 基本的に全ての部位で言えることは侵襲の少ない観察から行うという事です。

頭部

問診

頭部の観察ですが、まずは問診しましょう。

痛みがあるのか、めまいはあるのか。痛みは続いているのかなどです。

外傷であれば、受傷機転を確認しましょう。どんな所にどのような形で受傷したのか。

意識がある場合には問診による確認が重要です。

また、意識レベルに関しては最低限JCS(ジャパン・コーマ・スケール)で評価します。

頭部や意識レベルに問題がある場合は、可能であればGCS(グラスゴー・コーマ・スケール)での評価を行いましょう。

なぜならば、JCSは開眼の有無のみで評価しますが、GCSであれば言語や運動麻痺も確認できます。

GCSで9点以下の場合は【切迫するD】と判断され、特に緊急性の高い状態となります。

「切迫する D」

①GCS≦8、②急速に意識低下(GCS2点以上)③ヘルニア徴候(左右瞳孔差、片側麻痺、高血圧と徐脈)

の兆候が見られる場合を言います。

このような場合は「やばいな」と思いましょう!

また、頭部であればクッシング現象は覚えておきましょう。

これば頭蓋内圧亢進症状を確認する上で重要になります。

頭蓋内圧が亢進 →脳血流の低下により、酸素供給が不足 → 交感神経を刺激→ 全身の末梢血管抵抗が上昇し、血圧が上昇 →血圧を一定に保とうとする働き→心拍出量の低下 →心拍数の低下(徐脈)

徐脈と血圧上昇、脈圧の増大が見られたら注意しましょう。

視診と触診

頭部を観察して出血などがないか確認します。

そして、頭部を触って痛みや動揺、轢音などがないか確認します。

これで、骨折などを確認します。

頭蓋底骨折の診断のために、パンダ目兆候、バトルサインなどの観察も必要となります。

意識レベルが悪い患者には必ず血糖測定を行いましょう!!!

頸部

後頚部の観察

これは、脊椎損傷を確認します。圧痛がある場合には頸椎カラーを使用します。

視診

頚静脈が怒張していないか。(心タンポナーデや緊張性気胸などの可能性がある)

皮下気腫がないか。(気胸の可能性がある)

皮下気腫とは?

掌で皮膚を押したときに圧雪感という、キュッキュッという感覚がある。

気胸により肺から空気が漏れて、皮下に空気の層ができてしまっているためである。

ほっておくと緊張性気胸という状態になり心臓が止まります!

胸部

視診

患者の足側から胸部を観察する。(下から観察することで左右の胸郭を観察できる)

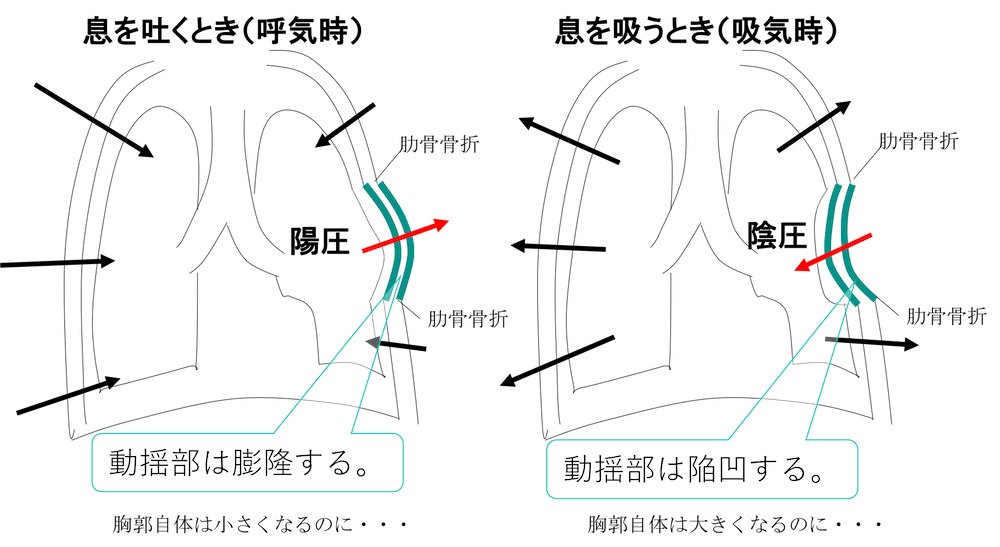

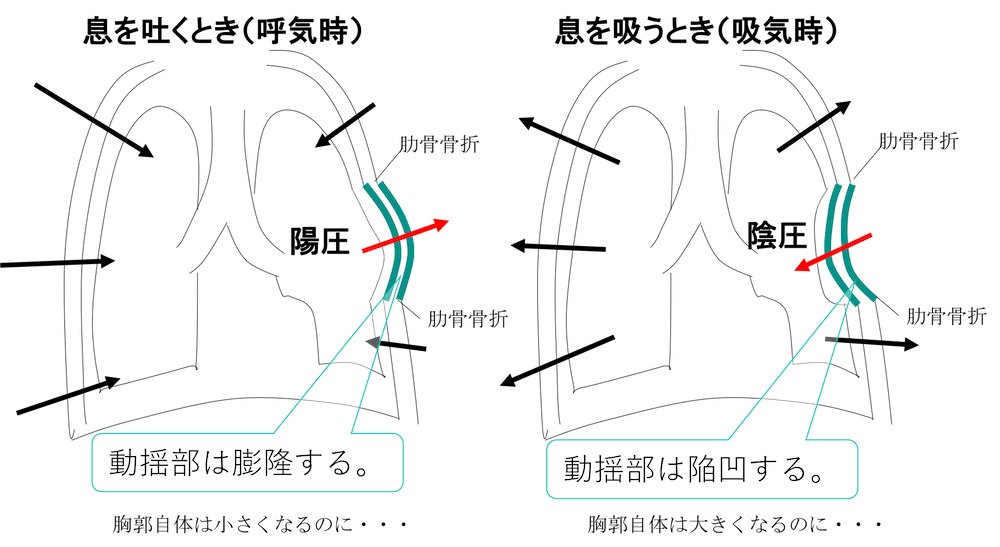

奇異呼吸や胸郭が上がっていないなどの異常がある。

奇異呼吸とは

息を吸うときに凹んで、吐いたときに膨らむ。

普通とは反対の動きをする。

このような場合はフレイルチェストなどの肋骨骨折を疑う。

フレイルチェストとは、連続する2本以上のろっ骨が2か所以上で折れている状態のことです。

聴診

聴診器を使って呼吸音を聴取する。

左右差を観察する。

心音も聴取しておく、心音が弱くなった場合は緊張性気胸や心タンポナーデなど循環の異常になっている可能性がある。

触診

必ず痛くないほうの胸から観察する

臓器は平面ではありません。

両手を広げて、下葉までしっかりと観察する。そのため、背部の方まで手で圧迫して観察する。

圧痛、動揺、轢音など骨折を疑う所見がないか観察する。

痛みがある場合には愛護的に観察する。省略はできるだけしない。

打診

打診は慣れていないと難しい。

これも、痛くないほうの胸から行う。

仰臥位の状態で、背中側から乳頭側へ数回打診する。

これは血胸や気胸を観察する目的である。

血胸の場合、血が溜まるため下の方に溜まる。つまり背部側でドンドンという濁音がする。

気胸の場合は空気が溜まるため、上に溜まる。乳頭側でポンポンという鼓音がする。

触診同様に、 痛みがある場合には愛護的に観察する。省略はできるだけしない。

腹部

視診

ザックリ見て、内出血や出血、臓器脱出などがないか観察しましょう。

触診

グル音が聞こえるか観察しましょう。

触診

腹部を4分割して手の先で軽く押していきましょう。

この時、患者さんの膝を曲げましょう。

膝屈曲位になると腹壁の緊張が和らぎます。お腹の力が抜けるのです。

腹壁が緊張していると医師が皮膚ごしに内臓に触れる妨げとなってしまい、正確な所見をとる妨げになります。

圧痛や筋性防御、腹壁が固いのか、柔らかいのか。

消化管穿孔などがある場合、腹壁は固くなります。

骨盤

骨盤は骨盤骨折を見逃してはならない。

交通外傷などで搬送されてきて、元気だった人が、突然急変したりすることのある疾患である。

骨盤骨折はそのくらい恐い。

骨盤骨折では最大4000mlも出血する可能性がある。

人間は全血液量の約20%(体重50kgの人で800mL)以上が短時間で失われると出血性ショックとなる。 さらに30%(1200mL)以上の出血で生命の危険があるといわれています。

視診と触診

まずは、目で外傷がないかを確認しましょう。

骨盤部は恥骨部か腸骨部を押して圧痛や動揺、轢音がないか観察します。

もしも、どちらかを押してみて痛みがある場合はそれ以上押してはいけません。

骨盤の骨折を悪化させてしまいます。

または、下肢に長短差がないか確認しましょう。

大腿部

大腿骨が骨折した場合の出血量は1リットルから解放性骨折だと2リットルもの出血が予測されます。

そのため、大腿部も観察が重要になります。

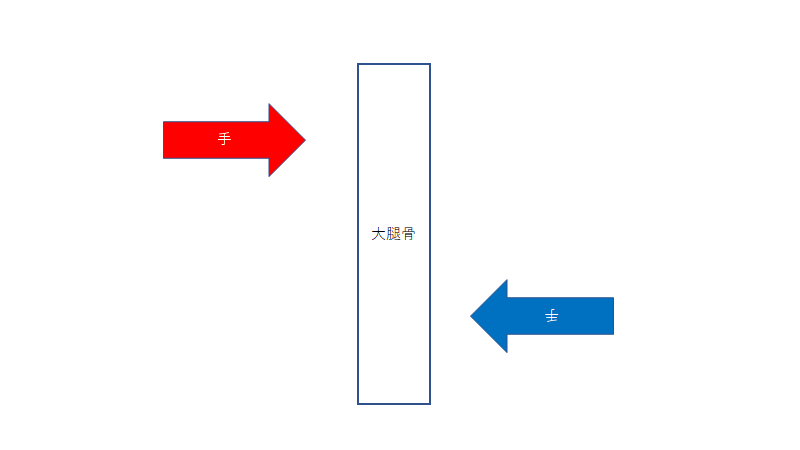

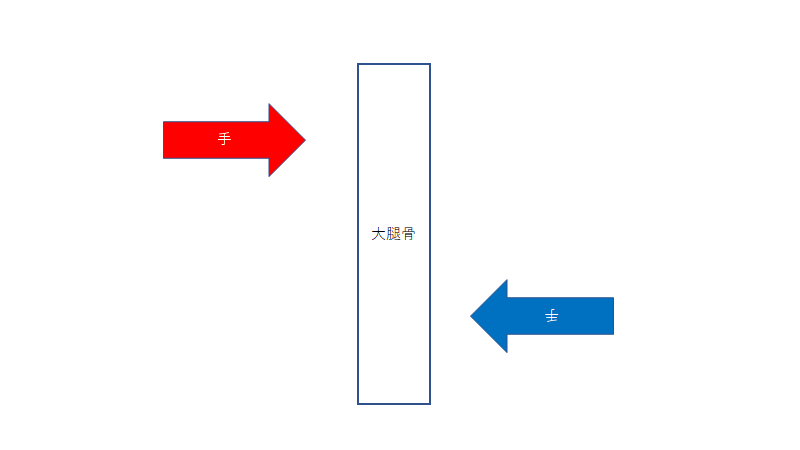

骨折の有無を観察するため、大腿部を両手で押して観察します。

折れているかの確認のため下の図のようにして押してズレがないかを観察します。

下腿、上肢

こちらは生命に直結するような疾患はないためザックリ観察します。

大切な事は麻痺がないかです。

半側麻痺があれば脳神経疾患や、下肢の麻痺や知覚異常があれば脊椎損傷などを疑います。

意識がない場合には痛覚刺激などで麻痺の有無を観察します。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

2回に分けて書かせていただいたフィジカルアセスメント講習。

少し外傷に偏ってしまいましたが、参考にしてみてください。

JPTECやITLSに挑戦してみたいという人は絶対覚えておいた方がいいですよ。

機械化や業務の多忙さから、普段行っている看護の中で患者に触れたりアセスメントをする時間が少なくなっていると思います。

基本を忘れずに患者家族の苦痛を理解できる看護師を目指してください。

ではまた。

SEE YOU!!!!

コメント